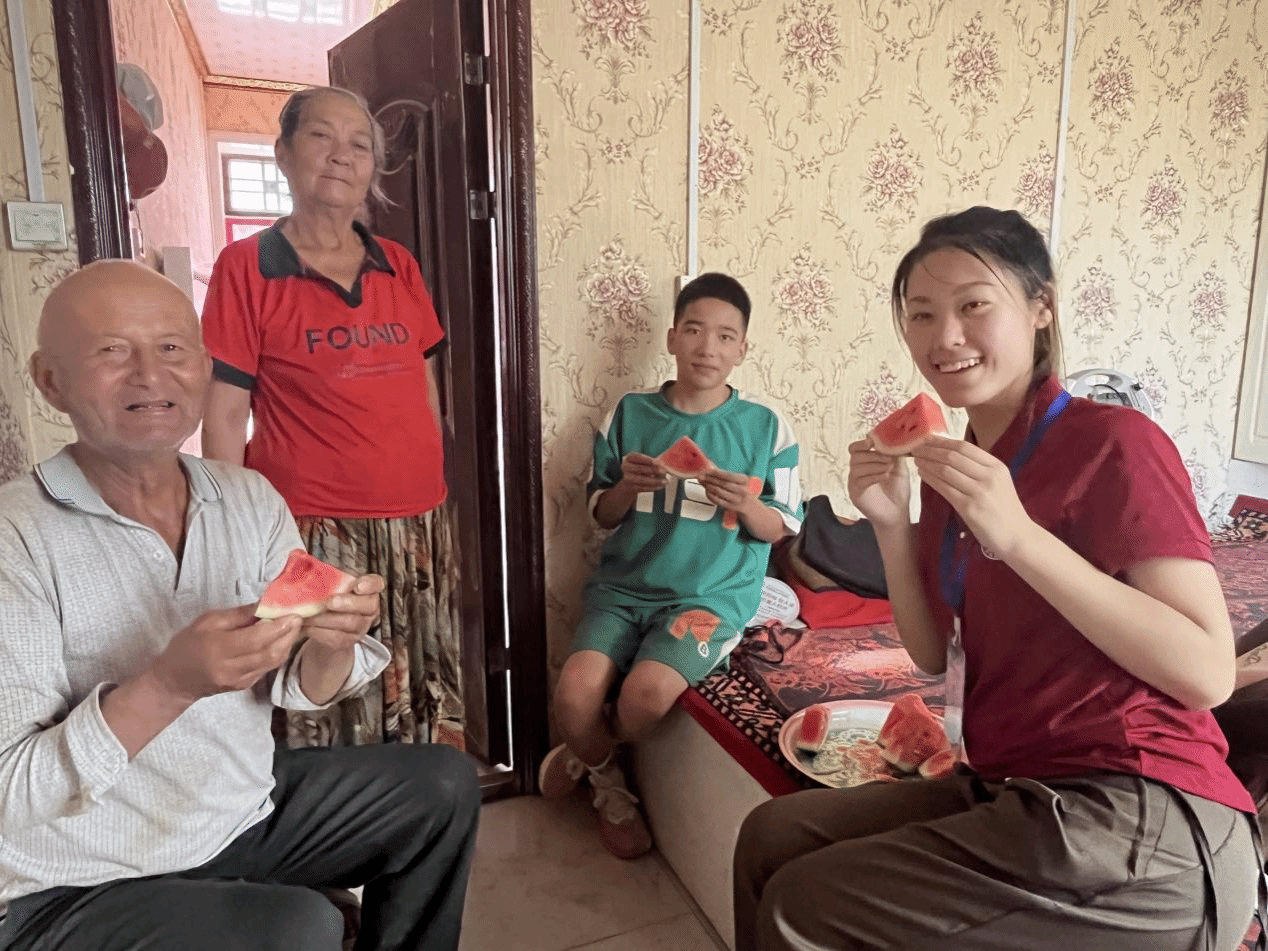

新闻网讯 “自来水通了,农机修好了,娃上学方便了!”中央民族大学新闻学专业本科生卢佳燚在新疆阿克苏入户调研时,听到户主这样说,一股暖流涌上心头。作为“新疆民生与发展”大调查活动的一员,卢佳燚说:“这些家长里短的变化,正是民生改善最实在的模样,发展的劲头,就藏在这烟火气里,感觉踏实又有奔头。

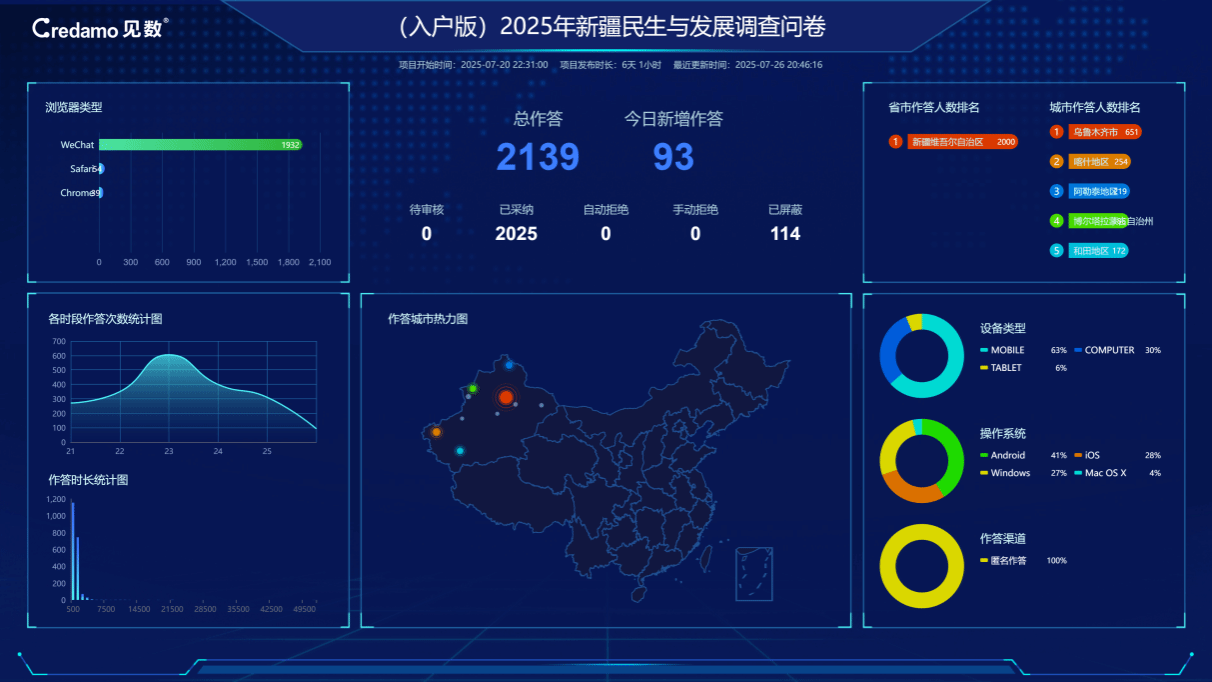

今年夏天,中央民族大学新疆研究中心发起新疆师范大学历史与社会学院以及新疆丝路智库共同参与的“新疆民生与发展”大调查活动,贯彻“横织纵组”科研理念,发挥“学术互补、育人协同”的合力,以了解新疆民生基本情况与实际需求,为国家及自治区政府完善相关政策、制定惠民举措提供数据支撑与信息参考为目标,覆盖新疆维吾尔自治区9个地州、18个县市、2000户家庭。怀揣着对新疆民生发展关切的中央民大师生们,与全国36所高校的百余名师生一道,将青春足迹印刻在天山南北的田野与社区间。

“擦擦就能吃,这是咱们村集体的葡萄长廊,乡亲们路过,渴了累了都能摘!”民族学专业硕士研究生蒙俊萍跟随村干部买买提入户的路上,走到一处浓荫的葡萄长廊下,买买提大叔摘下葡萄,热情地递给学生们。这条葡萄长廊,成熟之时便自然成为全体村民的“共享果园”。蒙俊萍知道,这伸手可摘的甜蜜,是村集体互助精神的具象体现,葡萄藤蔓缠绕的,不仅是夏日的一方荫凉,更是中国式现代化进程中,扎根于乡土沃土的治理智慧与共同体意识的蓬勃生机。

在天山以南的喀什地区和阿克苏地区,中央民族大学师生在乡村牧区,与农牧民同坐一条毡毯、共话民生冷暖。在走访中,大家被当地百姓们的朴实笑容所打动,在与新疆各民族群众的面对面交流中深刻体悟——“铸牢中华民族共同体意识”从来不是抽象口号,而是馕坑边共享的温暖,是棉田里交织的笑语,是将“铸牢”从理论概念化为可触可感的生活实践。

“原来政策文件里的‘惠民’,最终要落到让早餐摊出摊更方便、老人买药少跑一趟路。” 在深入伊犁的村庄和社区调查后,调研队员们纷纷感慨道。数据外的烟火气,让“民生”从词语变成有温度的期待,这些声音没有宏大叙事,却比任何数据都实在。民生调查不只是收集问题,更是看见每个普通人的生活难题——而能回应这些具体期盼,才是民生工作最扎实的注脚。

师生们深入当地村落和百姓家,了解当地通过推广普及国家通用语言文字、开展“民族团结一家亲”系列活动、发展特色产业等多种方式,有形有感有效推进铸牢中华民族共同体意识工作的具体实践与成效。工商管理专业硕士研究生刘冕表示,“此行最深刻的体悟,莫过于在新疆的乡土间,与同学们触摸到铸牢中华民族共同体意识的鲜活脉动”。

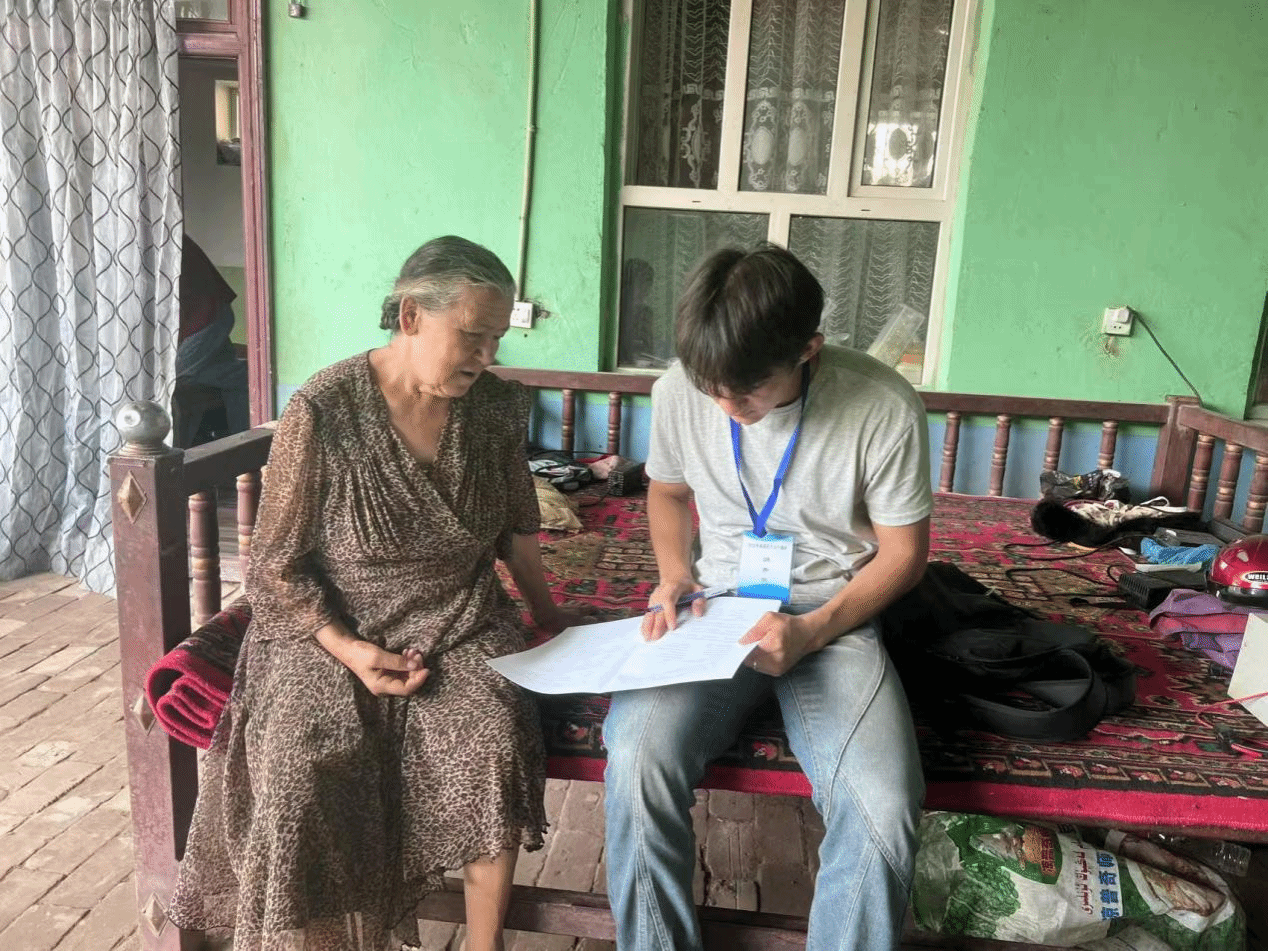

作为喀什地区入户调查的督导员,民族学专业博士研究生陈红在深入居民家庭入户调查后,发出了感叹,“真正的社会科学研究必须扎根泥土,带着温度去观察、去理解。那些问卷上的选项,背后是一个个鲜活的生命故事和真实需求。只有俯下身去,才能触摸到社会发展的真实肌理,我们的研究才具有真正的生命力,才能为推进边疆地区的现代化进程贡献有价值的思考”。

这场横跨天山南北的“新疆民生与发展”大调查活动,依托入户调查问卷形式,调研内容涵盖居住环境、医疗保障、养老服务、教育发展、就业状况、社会治理等多个维度,师生们将2000户民生数据转化为惠民政策精准优化的“温度计”,为全面了解新疆地区民生发展现状与居民实际需求提供了有力的数据支撑。

作为将学术研究与边疆发展需求相结合的实践——“新疆民生与发展”大调查活动通过跨学科田野协作、跨校资源整合、跨地域青年联动,以扎实的调研、生动的案例和真实的数据绘制新疆民生发展的现实图景,探索边疆治理现代化与中华民族共同体建设的深层逻辑,更为世界读懂中国式现代化的新疆叙事提供鲜活注脚。

以抽样数据测度166万平方公里的区域发展维度,以田野足迹勾勒2600多万人口的民族融合厚度,以实地研究丈量5700多公里边境线的治理深度……中央民族大学师生们正以调研行动响应“求真学问、练真本领、做实干家”的时代号召,在基层实践中锤炼服务本领,将实践感悟转化为学术研究的鲜活素材,将基层需求作为学习研究的方向,把论文写在祖国大地上,用实际行动诠释新时代青年的责任担当,为促进边疆地区民族团结和乡村振兴注入青春力量!