《求是》2025年第19期刊发我校党委副书记、校长强世功署名文章《树立正确的中华民族历史观》,全文内容如下:

历史观是意识形态的重要组成部分,历史观正确与否,关系人心聚散、国家兴亡和民族盛衰。2021年,习近平总书记在中央民族工作会议上强调,必须坚持正确的中华民族历史观,增强对中华民族的认同感和自豪感。2024年,总书记在全国民族团结进步表彰大会上进一步指出,要引导各族群众牢固树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观。正确的中华民族历史观,科学回答了中华民族从哪里来、向哪里去的重大问题,是我国各族人民正确认识中华民族形成发展历史的科学指引,对铸牢中华民族共同体意识至关重要。

一

一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。在2019年全国民族团结进步表彰大会上,习近平总书记将马克思主义民族历史过程论与中华民族交往交流交融历史深度结合,阐明了正确的中华民族历史观的科学内涵:“我们辽阔的疆域是各民族共同开拓的”、“我们悠久的历史是各民族共同书写的”、“我们灿烂的文化是各民族共同创造的”、“我们伟大的精神是各民族共同培育的”。这里的“我们”指中华民族,“各民族”指历史上中华大地的各类民族群体及今天的56个民族;“我们”是“一”,“各民族”是“多”。“一体包含多元,多元组成一体,一体离不开多元,多元也离不开一体,一体是主线和方向,多元是要素和动力,两者辩证统一。”正确的中华民族历史观体现了处理“一与多关系”的中华智慧,彰显了中华民族和中华文明的“多元一体”格局,揭示了各族人民共塑中华的“共建共享”逻辑。在2024年全国民族团结进步表彰大会上,总书记进一步将正确的中华民族历史观的科学内涵表述为“五个共同”,即:“我国各民族共同开拓了祖国的辽阔疆域,共同缔造了统一的多民族国家,共同书写了辉煌的中国历史,共同创造了灿烂的中华文化,共同培育了伟大的民族精神。”“五个共同”遵循历史逻辑、理论逻辑,充分阐明中华民族发展史是自然凝聚与政治形塑有机统一的过程,也是休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念不断强化的过程;中华民族共同体是客观存在的民族实体,是具有强大凝聚力和生命力的共同体,绝非“想象的共同体”或“空壳子”。

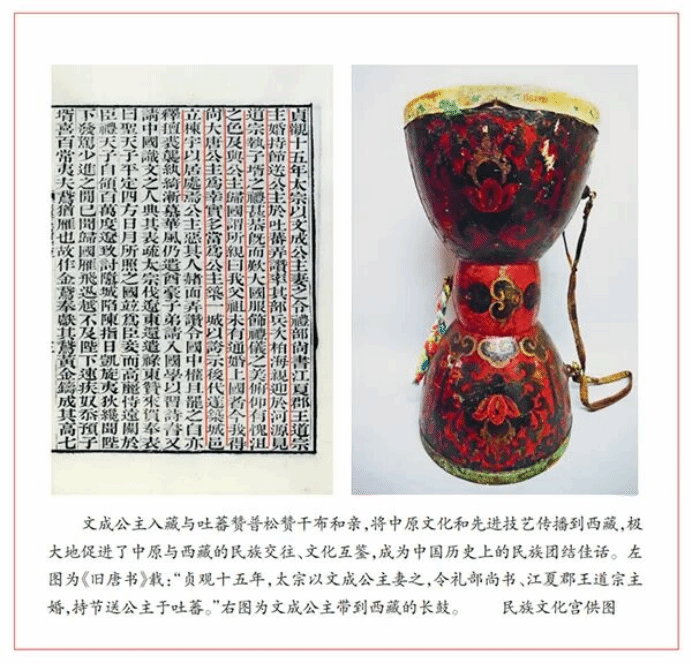

一部中国史,就是中华各民族共同维护“大一统”的历史。从2019年的“四个共同”到2024年的“五个共同”,增加了“我国各民族共同缔造了统一的多民族国家”这一重要论断。这无疑是对正确的中华民族历史观深刻内涵的系统完善和重大发展。习近平总书记指出:“各民族多元一体,是老祖宗留给我们的一笔重要财富,也是我们国家的重要优势。”中华民族共同体在数千年的历史演进中不断发展壮大,一个重要原因就在于对大一统理念的推崇和实践。大一统夯实了中华民族作为超大规模民族共同体的制度与文化基础,塑造了中华民族和谐相处之道与中华文化认同之道,奠定了中华民族多元一体的基本格局,确保了中华民族共同体与中华文明以国家形态延绵几千年从不中断。悠久深厚的大一统传统,使中华民族共同体的形成和发展成为人心所向、大势所趋、历史必然。大一统不单只有汉人的创建,还包括各族人民的共同尊奉。如西戎秦人与南蛮楚人创建了秦汉大一统;“五胡”为代表的北方游牧民族主动融入中华,为隋唐大一统奠定基础;蒙古人创建的元朝为大一统创建了一系列重要制度,如行省制、土司制、宣政院等。即便是在政权并立时期,各民族总体上也体现出内聚趋向。罗马之后再无罗马,但中国之后仍有中国。1840年以后,在国家蒙辱、人民蒙难、文明蒙尘的至暗时刻,中华儿女仍始终坚持国土不可分、国家不可乱、民族不可散、文明不可断的大一统信念,始终坚守维护国家统一、促进民族团结进步的底线,在救亡图存、共御外侮的英勇斗争中,实现了中华民族从自在到自觉的伟大转变。

中国共产党是中国工人阶级的先锋队,同时是中国人民和中华民族的先锋队,在中华民族走向伟大复兴的历史进程中发挥着领导核心作用。建党先驱李大钊强调各民族在中国漫长历史中早已“畛域不分、血统全泯”,“五族之文化已渐趋于一致”。1939年,毛泽东同志在《中国革命和中国共产党》中系统阐述中国共产党的中华民族观,强调中国是一个由多数民族结合而成的拥有广大人口的国家。我们党始终把马克思主义民族理论同中国民族问题具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合,继承并发扬大一统政治传统,领导各族人民建立了单一制下统一的多民族现代国家——中华人民共和国。习近平总书记指出:“我们没有搞联邦制、邦联制,确立了单一制国家形式,实行民族区域自治制度,就是顺应向内凝聚、多元一体的中华民族发展大趋势,承继九州共贯、六合同风、四海一家的中国文化大一统传统。”中国共产党领导人民建立了人民民主专政的社会主义国家,建立了以人民当家作主为本质特征的社会主义民主政治,在中国历史上第一次真正实现了国家内部各民族的平等团结,开辟了社会主义民族关系新纪元。新时代以来,我们党坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,不断推进中华民族共同体建设,中华民族凝聚力、向心力极大增强,党的民族工作取得新的历史性成就。

二

提出和树立正确的中华民族历史观,目的是充分彰显中华民族的统一性、共同性与不可分割性,丰富中华民族形成发展的政治、历史和文明内涵。习近平总书记指出:“当今中国正经历广泛而深刻的社会变革,也正进行着坚持和发展中国特色社会主义的伟大实践创新。我们的实践创新必须建立在历史发展规律之上,必须行进在历史正确方向之上。”铸牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作主线、民族地区各项工作的主线;推进中华民族共同体建设需要统筹经济、政治、文化、社会和生态文明建设,是以中华民族大团结促进中国式现代化建设的实践要求,两者都是“坚持和发展中国特色社会主义的伟大实践创新”,必然促成“广泛而深刻的社会变革”,必须遵循历史发展规律和保障历史正确方向。这就需要我们树立正确的中华民族历史观,深化对中华民族共同体形成和发展规律、中华文明发展规律的理解,把握中华民族共同体正确的前进方向。这一正确的前进方向就是“各民族只有不断团结融合、自觉融入中华民族大家庭,才能拥有更美好的未来”。正确的中华民族历史观是正确认识和把握中华民族、中华民族共同体、铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设的前提,通过彰显历史中的“共同性”而裨益现实中的“共同体”,有利于进一步增强中华民族凝聚力和自豪感,铸牢中国心、中华魂,激励我国各族人民同心同德、团结奋斗。

一个国家和民族的文化主体性,体现了对自身文化的自觉意识和进行文化创新创造的主动精神,是历史传统、价值体系和制度文化的集中体现,而历史观是其中的重要方面。中华民族之所以具有自我发展、回应挑战、开创新局的文化主体性与旺盛生命力,离不开正确的历史观的指导。在中国,历史撰述及历史观自古具有浓厚的政治性,文以载道、史以传经是中国人的心灵习性与文化基因。中国人不仅看重“史实”,还看重作为历史哲学的“史义”或“史观”。树立正确的中华民族历史观,也是建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态、坚持党的文化领导权的题中应有之义。历史和实践证明,文化认同是民族团结的根脉,只有思想上精神上的吸引力和凝聚力,才是内在的、强大的、持久的。树立正确的中华民族历史观,促进各民族群众从历史维度深刻理解“中华文化是各民族优秀文化的集大成、是中华民族共有精神家园的重要支撑”,增强基于历史自觉基础上的文化认同,有助于巩固文化主体性。正是基于此,中国共产党才能拥有引领时代的强大文化力量,中华民族和中国人民才能具备国家认同的坚实文化基础,中华文明才能保持与世界其他文明交流互鉴的鲜明文化特性。

近年来,中央民族大学深入开展“知行中华”铸魂育人工程,聚焦铸牢中华民族共同体意识主线,引导广大青年学子在实践中受教育、长才干、作贡献。图为2024年8月,中央民族大学、中国人民大学“知行中华”铸魂育人工程大国边疆实践团师生在新疆喀什莫尔寺遗址开展调研。莫尔寺遗址由中央民族大学考古队参与发掘,实证了新疆多元宗教并存和中央王朝对西域的有效治理,入选“2024年度全国十大考古新发现”。 中央民族大学供图

树立正确的中华民族历史观,是构建中国哲学社会科学自主知识体系的有机组成部分。我们的哲学社会科学有没有中国特色和国际竞争力,归根到底要看有没有主体性、原创性,要看能不能立足中华民族伟大历史实践和当代实践,用中国道理总结好中国经验,把中国经验提升为中国理论。习近平总书记指出:“历史研究是一切社会科学的基础,承担着‘究天人之际,通古今之变’的使命。”“正确的中华民族历史观”本身便构成了中国哲学社会科学自主知识体系的重大标识性概念,也为中国自主的民族学、历史学、政治学、中华民族共同体学等知识体系构建创设了重要前提条件。总书记指出:“西方很多人习惯于把中国看作西方现代化理论视野中的近现代民族国家,没有从五千多年文明史的角度来看中国,这样就难以真正理解中国的过去、现在、未来。”“中华民族有自身独特的历史,解析中华民族的历史,就不能套用西方那一套民族理论。”要深刻理解中华民族,必须深刻理解中华文明史;要深刻理解中华文明史,必须牢固树立正确的中华民族历史观。正确的中华民族历史观,深刻揭示了中华民族共同体形成发展的客观事实和必然逻辑,清晰阐明了中华民族从多元凝聚为一体的独特发展路径。这种建立在把握历史规律之上的科学认知和实践,必将给理论创造、学术繁荣提供强大动力和广阔空间。

三

习近平总书记指出,“我们推进马克思主义中国化时代化的根本途径是‘两个结合’”。不断拓展中国特色解决民族问题的正确道路的关键也是“两个结合”。正确的中华民族历史观体现了马克思主义唯物史观与中华传统历史观的结合,阐明了正确认识中华民族的历史逻辑。牢固树立正确的中华民族历史观,必须运用马克思主义的立场观点方法正确理解中华民族发展史,正确评价历史人物与事件,历史地辩证地看待其是非曲直,避免以今非古、以偏概全;必须自觉运用好“两个结合”这一“我们取得成功的最大法宝”,坚守马克思主义“魂脉”与中华优秀传统文化“根脉”,以中华文明特性和中华文化认同为基础,以国家统一和民族团结进步为根本,以交往交流交融和社会互嵌为联结,坚持守正创新的基本方法,深刻理解中华民族和中华文明的多元一体格局。

牢固树立正确的中华民族历史观,需要进一步加强理论研究,积极构建中国自主的中华民族共同体史料体系、话语体系、理论体系。习近平总书记指出,要加强中华民族历史和中华民族共同体理论研究和宣传阐释。正确的中华民族历史观要深入人心、落地生根,必须绵绵用力、久久为功。要“以马为魂”、“以中为根”、“以西为镜”、以“两个结合”特别是“第二个结合”为根本方法,研究中国特色解决民族问题正确道路的历史底蕴、文明内涵和独特优势,着力解决我国民族学研究中存在的被西方民族理论思想和话语体系所左右的问题,对西方民族学理论开展“起底式的反思”,积极建构中国特色民族学自主知识体系,推进中华民族共同体学交叉学科的建设,将中华民族共同体理论体系的“四梁八柱”转化为教材,推动习近平文化思想、习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想进教材、进课堂、进头脑。要以学术讲政治、以历史释原理,建构中华民族历史新叙事,系统性讲好“多元与一体”故事、“中国共产党与中华民族”故事、“中华文明与中国道路”故事、“中华民族共同体与人类命运共同体”故事等。

牢固树立正确的中华民族历史观,需要进一步辨析和批驳各种错误史观。中国近现代史上,曾有诸多著名学者再三强调“史权”即历史话语权之于中华民族的重大意义。龚自珍提出“欲知大道,必先为史”,“灭人之国,必先去其史”。熊十力认为:“凡一国之历史,其对于民族思想之指示与民族力量之启发,恒于不知不觉之间,隐操大柄。”牢固树立正确的中华民族历史观,必须旗帜鲜明、有理有据地反对与批驳形形色色错误的民族历史观。如虚无主义民族史观,谎称中华民族只是“现代的发明”和“想象的共同体”,罔顾中华民族数千年来作为民族实体的事实;如大汉族主义及地方民族主义历史观,将本民族视为或直接等同于或根本外在于中华民族,犯了片面、割裂看待中华民族历史的错误。特别需要强调的是,诸多来自域外、披着所谓“纯学术”外衣的错误乃至反动民族史观,无一例外试图将中国说“小”、将中华民族发展史说“短”,挑唆汉族与少数民族对立,解构中华民族源远流长的统一多民族国家观,为分离主义提供理论依据。只有树立正确的中华民族历史观,才能从根本上戳穿错误史观的谎言,为维护国家统一和民族团结进步提供有力思想保障。

千百年来,大一统作为“天地之常经,古今之通义”,划下了分裂不可为、统一不可违的民族大义和政治底线。铸牢中华民族共同体意识,是维护中华民族根本利益和整体利益的必然要求,而以“五个共同”为科学内涵的正确的中华民族历史观则为铸牢中华民族共同体意识提供了基础性、先导性、战略性支撑。我们要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,坚持以正确的中华民族历史观为指导,学好用好中华民族发展史,铸牢中华民族共同体意识,高举中华民族大团结旗帜,以中华民族大团结聚力促进中国式现代化,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。